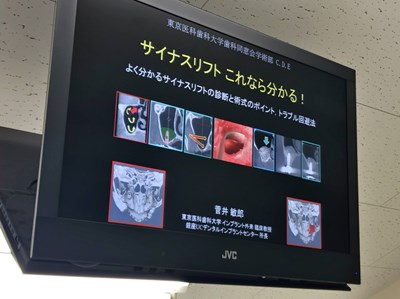

9月26日 東京の東京医科歯科大学で行われた講習会「サイナスリフト これなら分かる-よく分かるサイナスリフトの診断と術式のポイント、トラブル回避法-」を受講してきました。講師はサイナス治療で有名な銀座開業のインプラント専門医の菅井 敏郎 先生です。以前から受講を考えていましたがコロナの影響のためのびのびになっていましたがやっと念願かなって受講することが出来ました。菅井先生は日本を代表するインプラントプロフェッショナルドクターの一人です。特に上顎洞インプラント治療の第一人者と思います。今回、卵実習(料理教室ではありません(笑))から模型実習まで1日かけて勉強してきました。サイナスに関係したインプラント治療はとタブルが多いとも言われていますので自分のインプラント治療にも活かし、最善の治療を患者さんに提供できるように日々努力が必要と感じました。私のような歯科医師は同じことを何回も勉強してやっと身につくタイプですので50歳近くなりましたがまだまだ吸収足りないことが多く勉強を続けなければなりません!