昨日 書いたブログですがファイルのテーパーについて添付ファイルに書かれていました。参考に載せます。

昨日 書いたブログですがファイルのテーパーについて添付ファイルに書かれていました。参考に載せます。

マニアックな内容です。歯科の通信販売の大手 フィードからコストパフォマンス抜群のニッケルチタンファイルは発売された。EdgeTaper Platinum (エッジテーパー プラチナム) である。まだ、使用していないので臨床的な感覚は不明であるが著名な先生も勧めており気になるファイルである。確かにコストパフォマンスは抜群でデンツプライのプロテーパーの模倣品(類似品?)的な感じのようです。海外の歯内療法専門医のように患者さんごとに使い捨てでの使用が理想であるが、日本に保険歯科医師の殆どが使い捨てではなく滅菌をして再利用しているのではないでしょうか?グそういう意味でありがたいファイルである。グライドパスをおこなってからのニッケルチタンファイルでの根管拡大ではファイルの破折を防ぐことができますし、安全に拡大ができるかと思います。20番以上の根管の拡大はステンレスファイルでの拡大では根管を壊す可能性がありますのでニッケルチタンファイルでの根管拡大は必要かと思います。このファイルはプロテーパーとおなじマルチテーパーのようですが根管充填時のガッタパーチャポイントの選択時にテーパーを知りたのでメーカーに確認していました。

先端から3mm部分のテーパーと先端部の径をお知らせします。

シェーピングファイルSX 先端直径:0.19mm テーパー:0.05

シェーピングファイルS1 先端直径:0.17mm テーパー:0.03

シェーピングファイルS2 先端直径:0.20mm テーパー:0.06

フィニッシングファイルF1 先端直径:0.20mm テーパー:0.07

フィニッシングファイルF2 先端直径:0.25mm テーパー:0.07

フィニッシングファイルF3 先端直径:0.30mm テーパー:0.09

フィニッシングファイルF4 先端直径:0.40mm テーパー:0.06

フィニッシングファイルF5 先端直径:0.50mm テーパー:0.04

以上のようです。使用の方は参考にしてください。私も使用をした感覚等は今後書きたいと考えています。

10日は講習会後に新宿京王プラザで開催された日本口腔インプラント学会 第38回関東・甲信越支部学術大会に参加してきました。施設長会議の代理での出席も兼ねての参加です。今後の認定施設のあり方や標榜出来るインプラント専門医についての説明もありました。今後もインプラント学会としては国民に向けて安全・安心なインプラント治療を提供し、その治療を提供出来るように研鑽を積んでいる専門医が国民にわかるような標榜出来る専門医を目指していくとのことです。

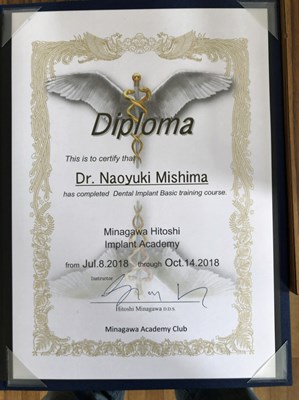

10日は羽村市で行われた皆川仁先生のインプラントベーシックコース4回め 最終回を受講してきました。実は昨年の10月に4回めを受講する予定でしたが祖母の死去の関係で欠席し、今回振替の受講です。4回目は最終補綴の装着と咬合調整・メンテナンスについてです。今回も皆川節炸裂の講義でしたが大変勉強になる内容でした。今年はメスターコースも受講予定です。さらなる飛躍を考えています。講義の中で皆川先生は「目標をもって時間をかけて練習することが大切」と教えていただきました。聞いてすぐ出来るような天才ではない私は人一倍の努力は必要です。皆川先生も人の数十倍・数百倍努力されていますし現在進行形の先生です。